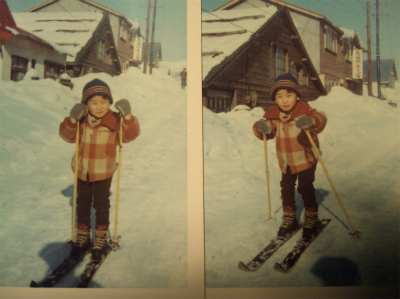

12月から日曜日は岩内のスキー事情について書いておりますが、今日はちょっと趣向を変えて、昔の写真を見てください。

この写真を出すのは、かなりの勇気を必要としますが、子供たちに昔のスキーはこのようなものだったと教えるには、やはり写真が一番だと思い、意を決して載せます。私が小学1年か幼稚園児くらいのときでしょうか。

スキーは単板(たんぱん)と呼ばれる、木一枚でできたものです。金具はカンダハーと呼ばれる靴の先をひっかけて、かかとをワイヤーで固定するというもの。注目はストックです。竹でできており、竹の節目がちゃんとあります。さらに、リングにご注目。この部分も竹で、皮で上手に結ばれているのです。

まだまだ続きます。靴は皮だったと思います。まるで登山靴のように、紐で縛るのですが、ほどけた時はかじかんだ手で上手に結べずに難儀したものです。

ここまで書いて、どうだ~!と言いたくなりましたね。このスタイルを知っている人にとっては、眼の玉が飛び出るほど「懐かしい」でしょ。

着ている服装は、ナイロン系のものはなく、ほとんどが綿と毛糸です。手袋は転んで雪をつけるとどんどん膨らんでいきます。お尻はべちょになって、家に入ってももひきとパンツまで濡れたものを脱ぎます。(変な想像してはダメよ)

場所は家の前で、ゆるやかな傾斜になっています。道路で滑ってもまったく問題なしですが、この時はまるで滑ることができませんでした。歩くのもやっとのことで、とりあえずは、「カメラ目線で笑顔」の親に対するサービス精神の一枚です。

この写真を撮った時は、道具を兄から借りたのですが、のちにお下がりとして、私のものになったと記憶しています。

この後、札幌オリンピックを経由して高度経済成長、日本列島改造論とともに、スキー道具、スキーウエアー、スキー場は大きな変化をしていきました。